vol.40

家庭の防災に関する

調査を実施しました。

家庭の防災に関する調査を実施しました。

今回は家庭で災害に備えていることを

お聞きしました、調査結果をご紹介します!

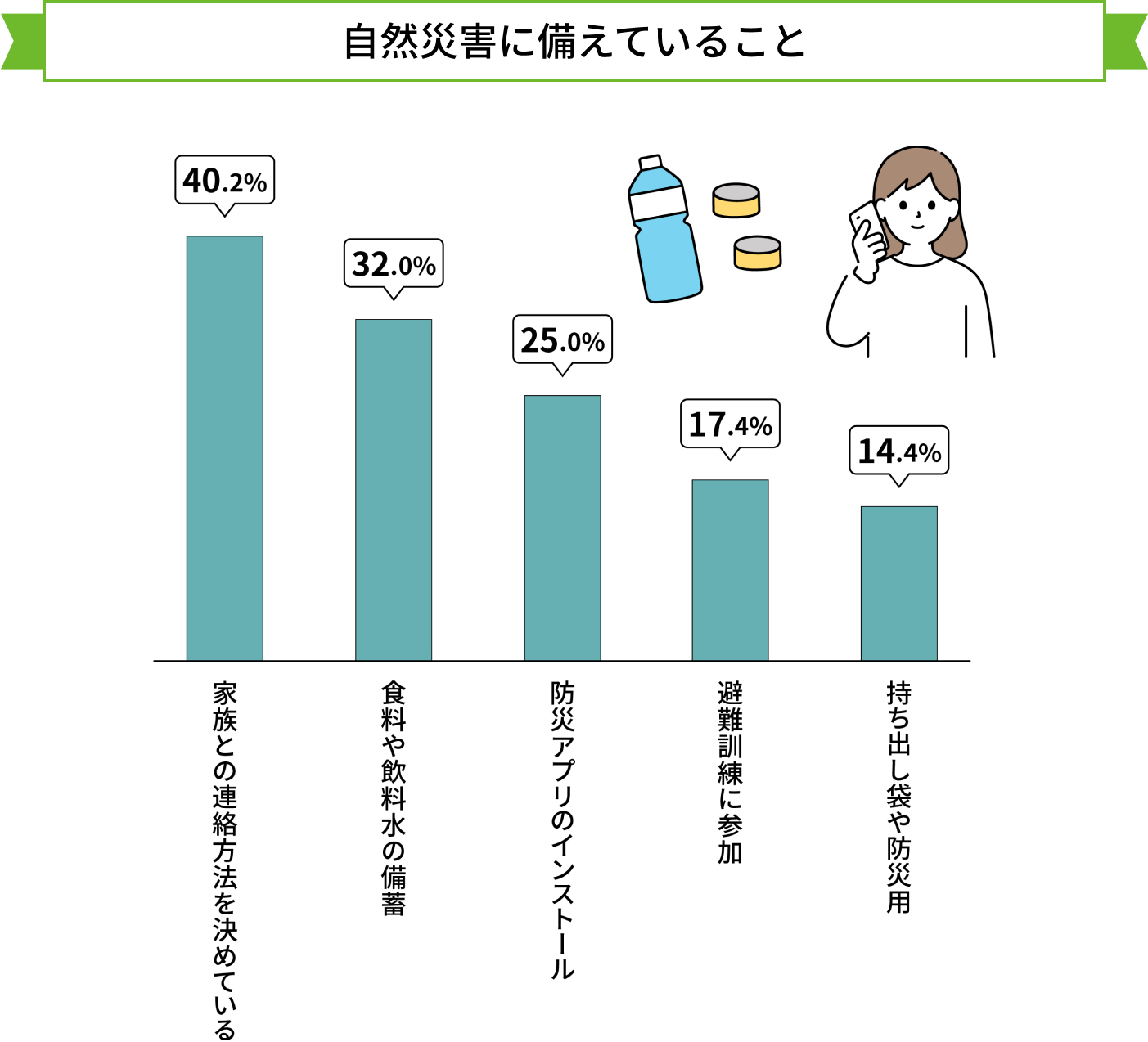

Q. 自然災害発生に対して

備えていることは?

家族との連絡方法を決めている

自然災害に対して何らかの備えがある人は64.2%となりました。家族との連絡方法を決めている人が最も多く約4割となりました。

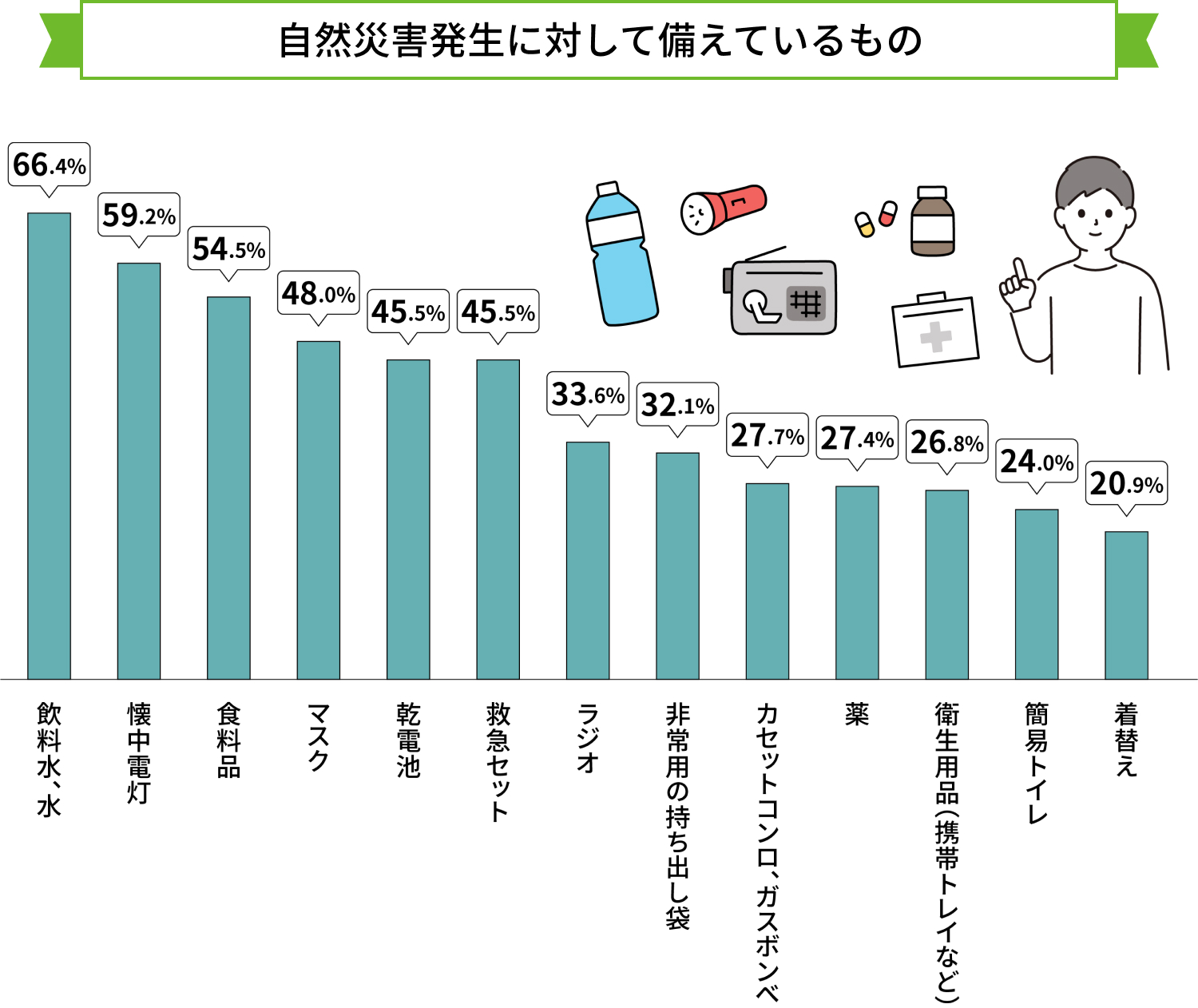

Q. 自然災害発生に対して

何を備えていますか?

備えている“もの”のTOPは“水”

自然災害発生に備えて何かしらを備えている人(n=321)が現在備えているものは、「飲料水、水」が66.4%でTOPとなりました。食料やケガへの備えを優先的に用意している様子が伺えます。一方で、身の回りの衛生に関する備えまでは後回しになる傾向がありました。

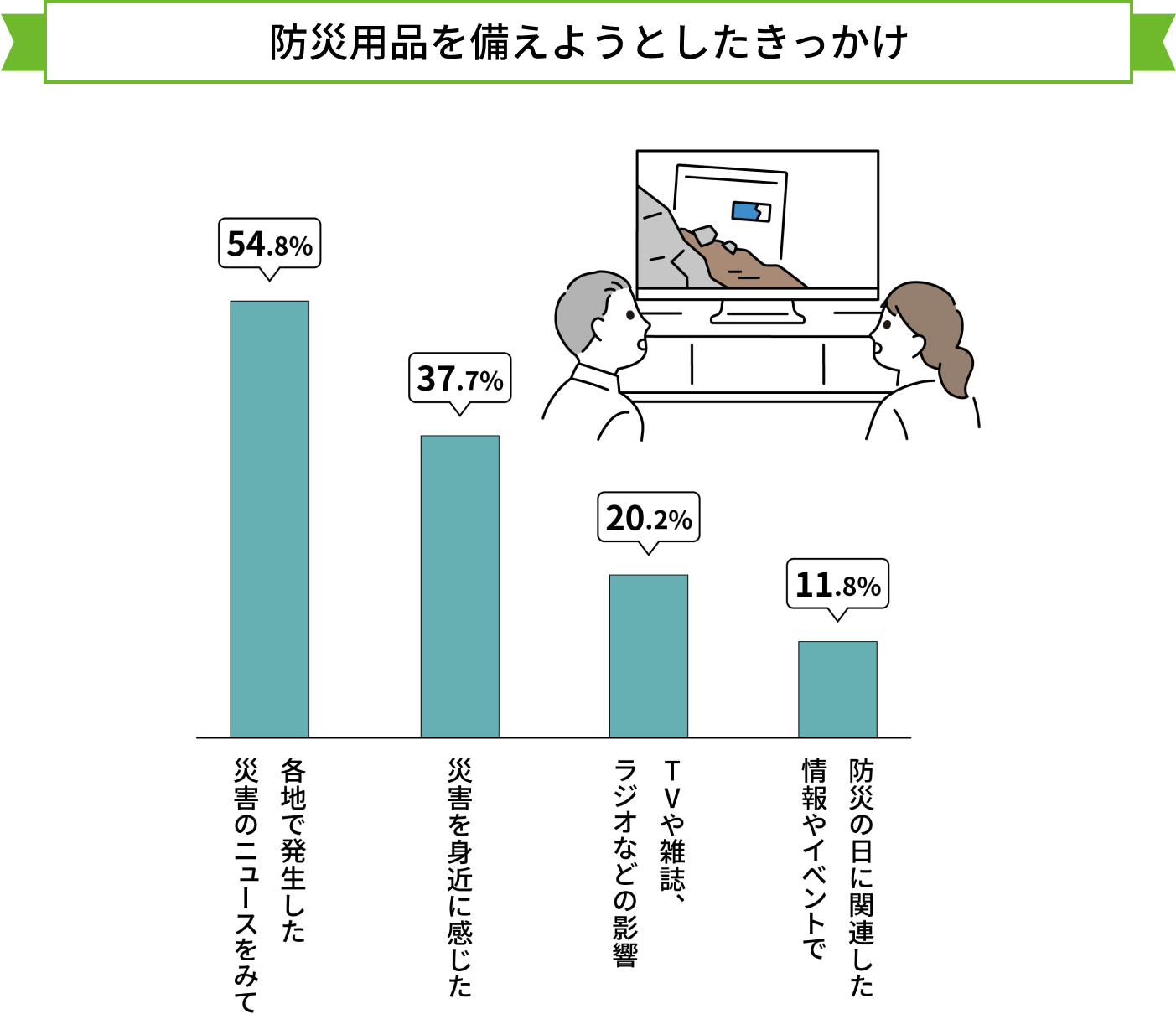

Q. 防災用品を備えようとしたきっかけは?

きっかけは“災害発生の

ニュースを見た”ことがTOP

自然災害発生に対して何かしらを備えている人が防災用品を備えようとしたきっかけは「各地で発生した災害のニュースを見て」が54.8%となり半数以上が備えるきっかけとして回答しました。災害を目の当たりにしたことが主なきっかけとなっている人が多いことが分かりました。

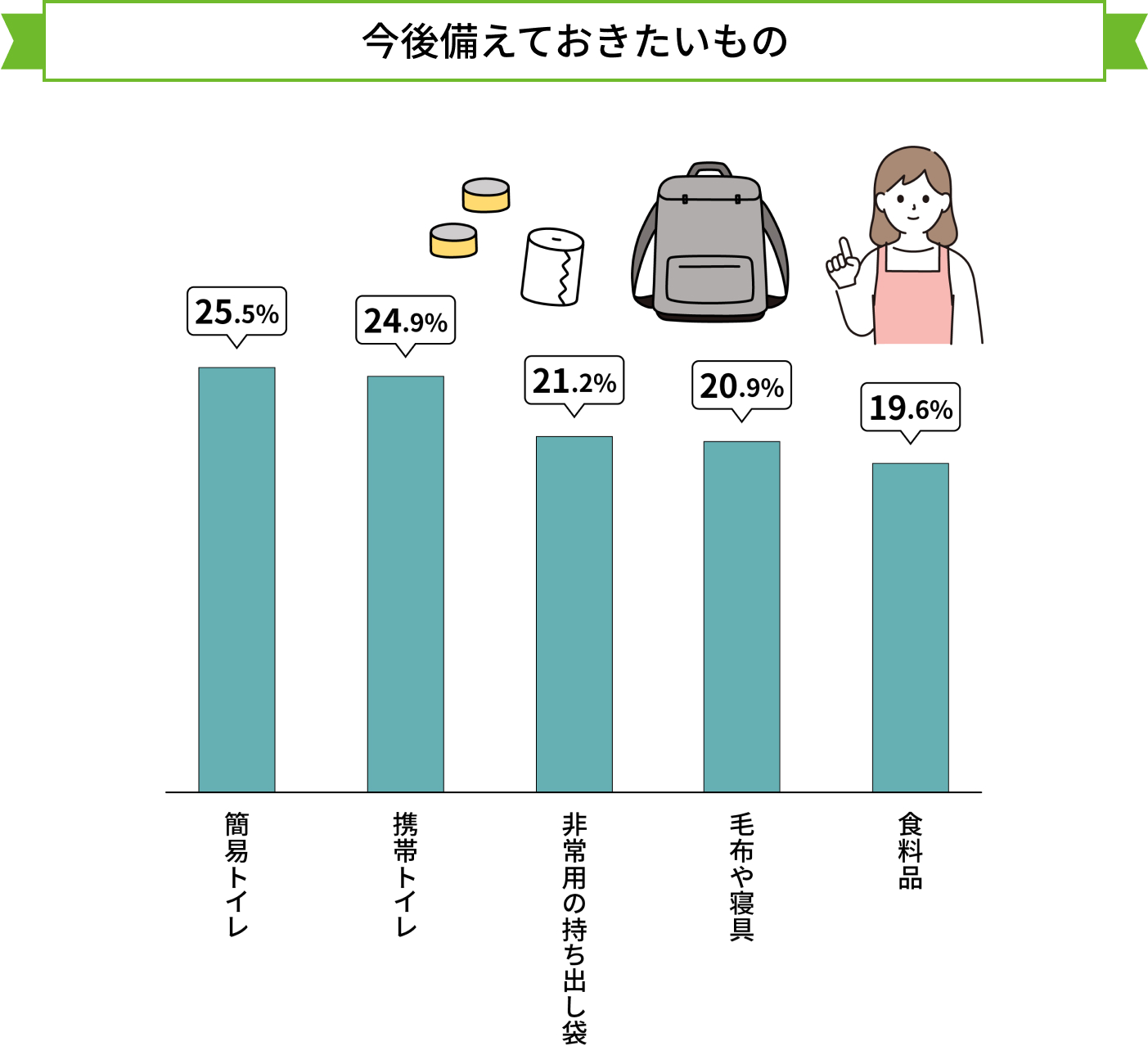

Q. 今後備えておきたいものは何ですか?

今後備えたいものTOPは“トイレ”

自然災害発生に対して何かしら備えている人が今後備えたいものは「トイレ」が最多となりました。着替えや寝具など、避難先での生活を想定した備えを強化したいという意向がうかがえました。

アンケート調査概要

- ●調査地域:全国

- ●調査対象:男女20代〜60代

- ●調査期間:2024年6月13日(木)~6月17日(月)

- ●有効回答数:500サンプル

災害発生への備えとして

日ごろから

できるポイントをご紹介します!

災害への備えというと、防災用品の準備や飲食料の備蓄などが思い浮かびますが、普段の生活で心がけることやできることなどを、専門家の先生に教えて頂きます!

この調査で、「災害への備え」の傾向が分かりました。【自然災害発生に対しての備え】で、約4割の方が「家族との連絡方法を決めている」でした。これまで大きな災害で、自宅以外へ移動した場合、家族と連絡がとれずに避難所を次々と探したりする姿がありましたので、大事なことです。ただ、実際に災害の後に決めていた手段でご家族と連絡がとれるか、もう1度、考えてみる必要があります。

大きな災害、特に大地震の直後は安否確認やスケジュールの変更連絡の電話利用者が増えて、電話が通じづらくなります。このことを「輻輳(ふくそう)」と言います。東日本大震災では最大で平常時の50〜60倍以上の発信が一時的に集中しました。メールも発信量が増大して、かなりの遅延が発生しました。そこで有効なのがパケット通信です。電話回線ではなく、インターネット回線を使って通信を行うSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)です。音声通話も可能なものがあります。例えば、家族でSNS上にグループを作っておくと、緊急時に連絡を取りやすくなります。

また、NTTのシステム「災害用伝言ダイヤル」を活用する方法もあります。毎月1日・15日に体験利用ができますので、家族同士で訓練として使ってみると、いざというときに役立ちます。

次に、【備えているもの】のトップは「水」でした。飲料水だけでなくほかの水も必要です。ものを洗ったり、流したりする水です。我が家では、使用済みの4Lの大きなペットボトルに水を入れて、10本ほどを廊下に並べています。断水時に飲料水はとても貴重ですので、消費期限を定期的に確かめることも大事です。

【今後備えたいこと】は、トイレでした。そうなんです。想像してみてください。災害直後、水を飲む、食事をするよりも先に、トイレに行く行動が先です。家のトイレが使えなくたった際に備えて、簡易トイレなどを用意することは、衛生状態を保つうえでも大切です。しかし、簡易トイレを準備すれば終わりではありません。その後の処理も考え、通常使用している洗剤などのお掃除道具も、災害時を想定して備えたいものです。

家のなかで地震によって怪我をしないためには、「倒れるもの」「落ちてくるもの」「動いて挟んでくるもの」をなくすことが基本です。家具の固定はもちろん、家の中の整理整頓が防災に役立ちます。

最後に大掃除の際に、防火につながるポイントがあります。それは、テレビや冷蔵庫などのコンセントについているホコリを掃除することです。ホコリを放置していると、濡れたホコリに通電して火災の原因となる「トラッキング現象」が起こる可能性があります。こまめな掃除が不慮の事故を防ぎます。

アドバイザープロフィール

東北福祉大学

防災士養成研修講座講師

サイエンス

インストラクター

阿部 清人

身近なものを使った、あっと驚く科学実験を楽しく紹介するサイエンスショーが大好評。また、防災士の視点から防災に役立つ実験を行う「防災サイエンスショー」が注目を集めている。全国各地での講演は年間100回を超える。東日本大震災が発生した2011年3月11日はNHKラジオに出演し、防災士として被災者へ共助を呼びかけた。現在、アナウンサーの経験を活かし、自然災害の被災地調査やリポートも精力的にこなし、放送や講演、執筆を通じて新しい防災のあり方について提言している。宮城県仙台市在住。